新しい街に着くと、土地の人にあれこれ聞いて回った。私が探している谷への行き方、あるいは陶芸の村について。情報を集めながら移動した。

ある時、山登りに行った先で、彫刻や陶芸をしている友人がいるというファビアナと知り合った。

山登りの途中の道に、背の高い大きな花が咲いていた。

“Sempre-viva”という名前らしい。Sempre(いつも)、viva(生きてる)。

いい名前。たぶん常緑植物という意味だろう。

山登りの後に、溶岩が固まったような大地の上に草原が広がっているところへ行った。

岩屋もあり、古代人が描いた動物の壁画が描かれていた。

sempre viva,

いつも誰かが生きている。

数日後、ファビアナにその友人の住む街へ連れて行ってもらった。そこは300年ほど前に入植者が住み始めた古い街だった。

そして私はジョアンと出会った。

彼はアレイジャジーニョ(「障碍者さん」「小さな不具者」の愛称で親しまれた、ブラジルの植民地時代の建築家で彫刻家)の肖像画や教会の絵を描き、この地方で採れるソープストーンで、この地方の伝統料理に欠かせない石鍋を作っていた。

電気配線からテーブルソー、ろくろから小さい道具まで、何でも自分で作っていた。

石や木で様々な彫刻を作り、家の近くで採った土で粘土を作り、家の裏に作った窯で焼いていた。

その街は私が目指す谷の集落からはまだ少し南だった。

だけど、ここじゃないか?

私が探していた場所はきっとここだと思った。

ジョアンは私が彼のアトリエに通うことを心から歓迎してくれた。

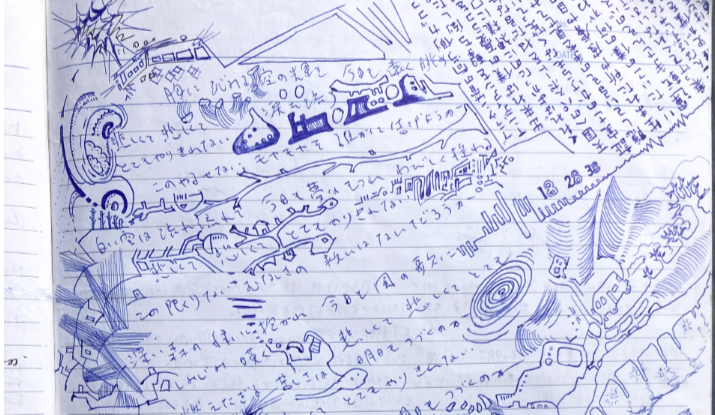

ブラジルに来て三ヶ月、私はまだカタコトのポルトガル語しか話せなかった。私たちのコミュニケーションは不完全だったが、たとえ同じ母語を話す者同士でも起こるとは限らない、理解の瞬間が何度かあった。目に見えない様々なことを交換できた貴重な時間だった。

ジョアンのアトリエでの日々は、私に作ることに没頭することを思い出させ、充足を思い出させた。

一ヶ月近く経つ頃、無心に動いていた手が止まり、ふと散歩に出た。

坂道をずっと登って行ったら、子供達がたくさんいて、学校みたいなところに着いた。